Question d'origine :

Bonjour Madame/Monsieur

Est-ce que tout le monde a un code moral personnel?

Réponse du Guichet

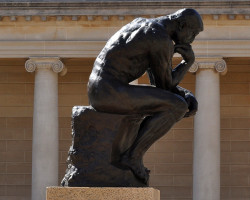

Nous vous proposons quelques extraits d'un article de Jean Decety qui décrit les bases naturelles de la morale et sa dimension sociale.

Bonjour,

La morale désigne l’ensemble des normes et des valeurs qui régissent les comportements des membres d’une même société les uns à l’égard des autres.

Il semblerait que votre question puisse trouver quelques réponses dans cette précédente publication du Guichet du Savoir : Que veut dire "avoir des valeurs" ?

Est-ce que chaque être humain dispose d'un code moral ?

Nous vous laissons consulter l'article de Jean Decety dans son intégralité qui répond parfaitement à votre question. Il explique que la morale est d'abord ancrée dans notre nature biologique. Elle contribue à la survie des individus en guidant leurs décisions et leurs actions, en particulier en favorisant les comportements coopératifs, lorsqu’ils vivent dans des groupes sociaux complexes. Mais elle est aussi en perpétuelle interaction avec la culture dans laquelle les individus se développent et interagissent. Cette interaction façonne les valeurs morales et éthiques. Chaque individu développant ainsi son propre code moral.

Quelques extraits :

La morale est si profondément ancrée dans le tissu social qu’il semble difficile d’imaginer une société sans normes qui délimitent les frontières de ce qui est correct ou attendu de ses membres. Les observations des anthropologues indiquent que, malgré d’importantes variations culturelles et individuelles, tous les êtres humains forment des jugements moraux indépendamment de l’endroit où ils vivent et de la complexité de leurs structures relationnelles (Brown, 1991). En effet, les principes moraux sont omniprésents dans toutes les cultures et à travers l’histoire de l’humanité. Certains comportements sont considérés comme bons, justes, et dignes de récompense. D’autres sont considérés comme mauvais, injustes, et méritent condamnation. Partout dans le monde, les individus pensent qu’il est mal de nuire à autrui et bien de l’aider ; ils ont le sens de l’équité, donnent en retour (altruisme réciproque), récompensent les bienfaiteurs et punissent les tricheurs ; ils valorisent la loyauté envers leur groupe, le partage et la solidarité entre ses membres et la conformité à ses normes, croient qu’il est juste de se référer aux autorités légitimes et de respecter les membres qui ont un statut hiérarchique élevé.

[...]

Quelles sont donc les origines de la morale ? Malgré les variations dans le contenu des normes morales entre les cultures, il semble qu’il existe une disposition morale universelle. Pendant longtemps, cette question a été examinée par les théologiens, les philosophes et plus récemment par les psychologues et les neurobiologistes. Aujourd’hui, les neurosciences sociales ambitionnent avec succès la naturalisation de la morale.

[...]

Aujourd’hui, pour la majorité des théoriciens, qu’ils soient biologistes, psychologues, économistes ou philosophes, le sens moral est le résultat de deux types de processus mentaux : 1) des intuitions qui sont produites automatiquement et non consciemment à partir de systèmes de reconnaissance de situations qui déclenchent souvent des émotions ; 2) le raisonnement cognitif généré par des mécanismes contrôlés et conscients. En outre, les développements de la théorie de l’évolution permettent d’éclairer certains aspects fondamentaux de la morale humaine. Dans de nombreuses espèces animales, la sélection naturelle a favorisé les comportements sociaux de coopération, d’entraide et de protection. Autant de prédispositions que l’on retrouve chez l’homme et qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la vie sociale.

[...]

La plupart des codes moraux se concentrent sur deux aspects des relations sociales : le premier prescrit de prendre soin des autres et interdit de leur faire du tort ; le second a trait à la répartition équitable des ressources et la réciprocité dans les interactions sociales. Les transgressions morales sont considérées comme résultant de leurs caractéristiques intrinsèques, telles que leurs conséquences pour les droits et le bien-être des autres. Les questions personnelles, notamment en matière de préférences et de choix (par exemple, le contrôle de son corps, de sa vie privée, le choix de ses relations ou activités), ne font pas partie de la morale. Parce que les questions personnelles ne concernent que l’acteur et les aspects privés de sa vie, elles sont considérées comme étant en dehors du domaine de la réglementation conventionnelle et de la préoccupation morale.

L’être humain, comme les autres organismes, est un produit de l’évolution. La sélection naturelle détermine non seulement son anatomie et sa physiologie, mais aussi les mécanismes qui sous-tendent les comportements et le traitement de l’information sociale dans le système nerveux central. Comme toute autre capacité biologique et psychologique, la morale a une origine évolutive et peut donc être considérée à la lumière de la sélection naturelle : elle contribue à la survie des individus en guidant leurs décisions et leurs actions, en particulier en favorisant les comportements coopératifs, lorsqu’ils vivent dans des groupes sociaux complexes. Cet aspect de la nature humaine évoluée contribue donc à l’aptitude biologique par l’amélioration de la façon dont nous nous soucions du bien-être des autres, la promotion de la confiance dans les échanges économiques, et la réduction de l’agression.

Les humains sont une espèce hypersociale. Presque toutes nos actions et nos pensées sont dirigées vers les autres ou sont des réponses à celles des autres. Nous sommes interdépendants et nous ne pouvons subsister et prospérer sans interagir.

[...]

De même, les groupes prospèrent grâce à la coopération entre les individus. Les humains coopèrent et aident les autres – y compris ceux avec qui ils ne sont pas reliés génétiquement – à un niveau inégalé dans le règne animal. Ainsi, la morale aurait évolué pour guider nos interactions sociales avec les autres et nous aider à contrôler certaines de nos tendances égoïstes. Valoriser certaines actions ou émotions (culpabilité, honte) et en désapprouver d’autres confèrent des avantages évidents pour la vie en groupe. Les normes morales sont des garanties contre les violations qui impactent la sécurité des membres d’un groupe. En bref, la fonction principale de la morale consiste à réguler nos interactions sociales en direction de la coopération, en inhibant nos tendances égoïstes, nous aidant ainsi à vivre ensemble, favorisant la survie et la reproduction. Biologiquement, nous sommes en effet à la fois fondamentalement prosociaux et égoïstes. Le sens moral contraint les individus à s’entraider et augmente ainsi leurs chances de survie et de reproduction. Si les humains sont préparés biologiquement à intégrer et à respecter les règles morales, ce n’est pas nécessairement pour le bien du groupe ou de l’espèce, c’est pour eux-mêmes, pour avoir une bonne réputation et être inclus dans des réseaux de coopération (Baumard et coll., 2013). Cette disposition permet de mieux fonctionner au niveau individuel dans un environnement social complexe.

Il serait cependant trompeur de voir la morale comme un produit direct de l’évolution. La morale est aussi une institution sociale qui évolue avec le temps. De nombreux codes moraux redirigent ou s’opposent même à nos tendances naturelles, telles que notre penchant pour le népotisme, le tribalisme et le favoritisme. La morale est de ce fait un moyen puissant de contrôler nos natures plutôt que leur simple reflet. Le sens moral possède donc deux facettes complémentaires coconstitutives et en interaction, l’une issue de la sélection naturelle et l’autre de la culture. La première est inscrite dans le génome de tous les humains et la seconde est élaborée et transmise par la culture au sein d’une histoire en progrès perpétuel. La société est aussi un produit naturel de l’évolution et par conséquent les faits de nature peuvent être articulés aux faits de culture (Kaufmann et Cordonier, 2011).

[...]

Comme l’avait introduit Darwin dans The Descent of Man (1871), la morale puise ses origines dans les « instincts sociaux » qui favorisent la coopération et les relations sociales entre les individus. L’homme est peut-être le seul à posséder un véritable sens moral parce qu’il peut avoir une activité réflexive, délibérative et métacognitive. Néanmoins, les éléments qui le constituent se rencontrent chez d’autres espèces animales ; ils ont pour fonction ultime d’améliorer les chances de survie des organismes et des groupes.

En articulant les données empiriques et théoriques de domaines académiques tels que la biologie de l’évolution, l’écologie comportementale, la psychologie du développement, l’économie, la neurobiologie, avec de multiples analyses (l’ambition des neurosciences sociales), nous arrivons à la prise de conscience que la morale n’est pas le résultat de l’apprentissage culturel transmis par nos familles, nos pairs et notre environnement social et historique. Elle est d’abord ancrée dans notre nature biologique. Le sens moral est sous-tendu par des mécanismes en partie intuitifs et affectifs (dont le plaisir d’aider autrui et d’en prendre soin), non conscients, qui chez l’homme sont relayés et démultipliés par des mécanismes cognitifs plus complexes, le langage et les fonctions exécutives.

Les fondements et les prédispositions de la morale s’observent très tôt au cours du développement ontogénétique témoignant qu’ils sont sculptés dans notre génome. [...]

Si ce sens moral est enraciné dans l’évolution des espèces sociales, favorisant la survie des individus par la coopération, la réciprocité et le souci de l’autre d’abord en relation avec la parentèle, il est important cependant de rappeler qu’il est en perpétuelle interaction avec la culture dans laquelle les individus se développent et interagissent. Cette interaction façonne les valeurs morales et éthiques. Elles ne sont pas universelles mais peuvent le devenir si l’homme le souhaite. Les théories évolutives et neurobio-logiques nous informent d’où nous venons, mais elles ne disent pas où nous pouvons aller. Si l’on considère le progrès moral, nous sommes contraints de constater qu’il n’est pas le produit d’intuitions ou de bonnes intentions. L’abolition de l’esclavage ou les droits des femmes sont le résultat de notre capacité à raisonner, à utiliser notre intelligence, à délibérer et à prendre en compte des donnés scientifiques plutôt que des points de vue méta-physiques ou religieux. C’est la pensé rationnelle, et non l’émotion, qui nous pousse à élargir le cercle de l’empathie au-delà de notre parentèle et de notre tribu pour inclure toute l’humanité.

source : DECETY Jean, « Les fondements naturels de la morale », dans : Michel Dugnat éd., Empathie autour de la naissance. Toulouse, Érès, « Questions d'enfances », 2016, p. 43-69

Nous vous invitons également à consulter les articles de l'Universalis sur ces thématiques. Comme par exemple l'article Morale (sociologie) et Morale dont voici un extrait :

Que l'homme soit un être moral (qui suit une morale ou, à tout le moins, porte sur ses congénères des jugements moraux de valeur) s'explique par le fait qu'il est doué d'un sens moral, qu'il sait, par une sorte d'instinct, ce qui est noble ou infâme, bien ou mal, à faire ou à ne pas faire (vues surtout répandues en Grande-Bretagne aux XVIIe et XVIIIe siècles : Hutcheson, Shaftesbury, Adam Smith, Hume) : tout homme normal – cela définit sa normalité – préférera dans telle situation telle façon d'agir à telle autre. Qu'il s'agisse de sympathie (concept provenant de l'héritage stoïcien, transmis par le néo-stoïcisme des XVe et XVIe siècles) ou d'une évaluation quasi esthétique, l'important est que la morale est réduite à un fait naturel. D'autres faits allégués ne changent rien quant à l'essentiel : la recherche du plaisir, soit immédiat (hédonisme), soit médiatisé par le calcul du gain global en plaisir au prix du sacrifice de plaisirs présents (épicurisme, utilitarisme de Bentham), l'affirmation que tout être cherche la puissance et le sentiment de sa supériorité (Calliclès dans le Gorgias de Platon ; Hobbes ; Schopenhauer dans son analyse du comportement de cette volonté aveugle dont il veut libérer les hommes ; Nietzsche, qui approuve et prône la volonté de puissance que son maître avait rejetée en en reconnaissant le rôle) sont d'autres cas de la même espèce.

Pour aller plus loin :

- Sommes-nous naturellement moraux ? / Vanessa Nurock

- La morale humaine et les sciences / Sous la direction de Alberto Masala, Jérôme Ravat

- Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale / sous la dir. de Monique Canto-Sperber

- Psychologie du jugement moral : textes fondamentaux et concept / Laurent Bègue, Laurent Bachler, Catherine Blatier

- La question morale : une anthologie critique / Didier Fassin, Samuel Lézé

- NUROCK Vanessa, « Chapitre III. Les limites de la naturalisation de la morale : Pour une naturalisation modérée de l’éthique », dans : , Sommes-nous naturellement moraux ?sous la direction de NUROCK Vanessa. Paris cedex 14, Presses Universitaires de France, « Fondements de la politique », 2011, p. 97-142.

- BOURDIN, Jean-Claude. Naturaliser la morale ? In : Philosophies de la nature [en ligne]. Paris : Éditions de la Sorbonne, 2000

- « La structure d’un code moral », dans : Didier Fassin éd., La question morale. Paris cedex 14, Presses Universitaires de France, « Hors collection », 2013, p. 149-157.

Bonne journée.

Parias

Parias